従業員から会社に対する逆求償(最判令和2年2月28日)

1 はじめに

本日は、交通事故事件に関し、今年(令和2年)2月に出た最新の最高裁判例をご紹介したいと思います。

従業員が会社業務中に、誰か(以下では「被害者」と呼ぶことにします。)に損害を与えることがあります。

業務中、社用車を運転している時に交通事故を起こし、被害者にケガを負わせてしまう場合が典型例です。

こういったケースでは、通常、まずは会社が被害者に対し損害を賠償し、その後会社から従業員に対し、いくらか補填するようにと求めることになります。この求めを「求償」といいます。

今回の判例では、先に従業員が被害者に対し直接損害を賠償した場合、従業員から勤務先の会社に対し、いくらか責任を追って補填するようにと請求することはできるのかという、いわば"逆求償”の可否が論点となりました。

以下では、求償に関する民法上の考え方についてポイントをおさえたうえで、本判例について簡単にご紹介いたします。その後、会社・従業員・被害者それぞれの視点から、本判例がどのような影響があり得るのか、そこから学ぶべきことを探ってみたいと思います。

2 求償に関する民法上の考え方

ポイントは4つ。

① 第一次的に損害賠償責任を負うのは、不法行為を行った従業員本人

従業員が、自己の故意・過失により、被害者に損害を与えた場合、従業員は被害者に対し、損害賠償責任を負います(民法709条)。

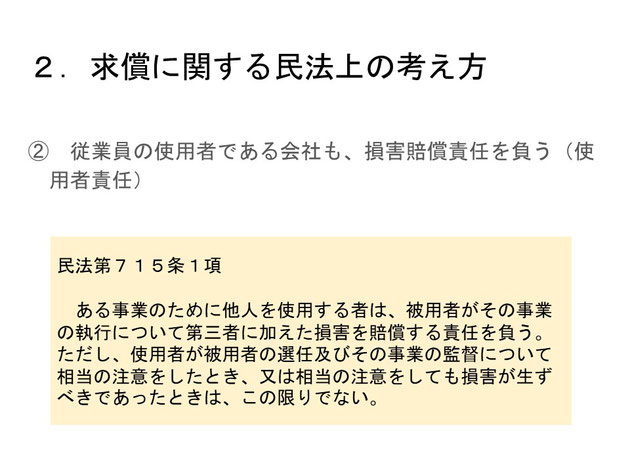

② 従業員の使用者である会社も、損害賠償責任を負う(使用者責任)

そして、その従業員が会社の事業活動の中で被害者に損害を与えた場合は、会社もまた、相当の注意を払った場合を除いて、被害者に対し損害賠償責任を負います(民法715条1項)。

これを「使用者責任」と呼ぶのですが、このように会社も責任を負う理由を簡単に説明すると、要は、"事業活動の中で、すなわち従業員の業務を通して利益を得ている過程の中で、第三者に損害を与えた以上、その損害については会社も責任を負うのが公平だ”という考え方が背景にあるわけです。

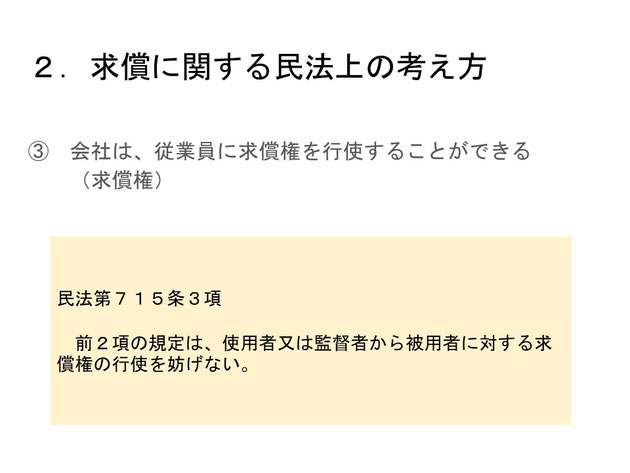

③ 会社は、従業員に求償権を行使することができる(求償権)

会社が被害者に損害を賠償した場合は、会社から従業員に対し、求償権を行使することができるようになります(民法715条3項)。

①でお話ししたとおり、第一次的に責任を負うべきなのは、(たとえば事故を起こした)従業員本人ですから、その従業員に代わって損害賠償を行った会社は、その従業員に対してその分を補填してくださいね、と請求することができるわけです。

④ 会社の従業員に対する求償権には、制限がある

ただし、会社の求償権には制限があります。被害者に損害を全額賠償した会社が、その後従業員に対し、これを全額補填しろと言えるかというと、そうではありません。

裁判例では、ケースによって様々ですが、会社の規模や事業の性格、従業員の労働条件や勤務態度等をふまえ、おおよそ1/4〜1/2の範囲で求償権の行使を認め(従業員側の視点でいえば、1/4〜1/2の範囲で責任を負わせ)、従業員側の責任を制限的に捉える傾向にあります。

というのも、先ほど②でお話ししたとおり、会社は従業員の業務を通して利益を得ているのに、そこから発生した損害賠償責任については全て従業員に負わせるというのは不公平だ、という考え方によりものです。

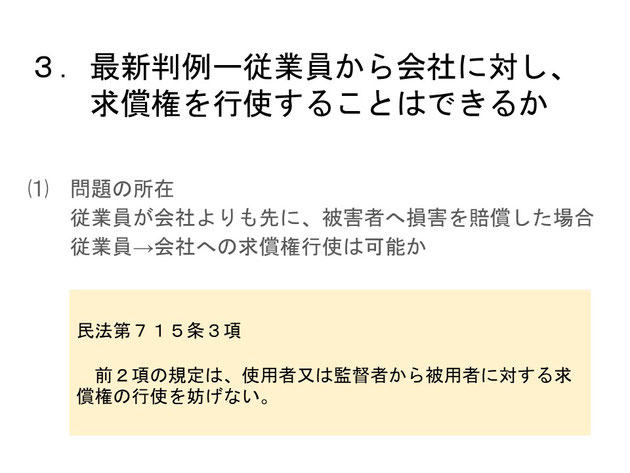

3 本判決ー従業員から会社に対し、求償権を行使することはできるか

⑴ 問題の所在

冒頭でご紹介したとおり、今回判例が出た事案は、先に従業員が被害者に対し、直接損害を賠償した場合、その後従業員から会社に対し、求償権を行使して補填を求めることはできるのか、という問題です。

これまで見てきたとおり、「使用者又は監督者から被用者に対する求償権」つまり"会社側から従業員に対する求償権”については、民法の条文にも明記があり、認められています。

一方で、従業員から会社側に対する求償権については条文上明記がなく、実際のところ認められるかどうか、わかりませんでした。

⑵ 控訴審の判決ー従業員の求償権を認めない

この論点について、最高裁判所の1つ手前・高等裁判所の判決(控訴審)は、従業員から会社に対する求償権の行使を、原則として認めませんでした。

原審裁判所が示した判決理由は、要するに、先ほどのポイント①:第一次的に損害を賠償するのは直接損害を与えた従業員である、ということを重視したものです。会社側の使用者責任は、あくまで従業員のみでは被害者の救済がかなわなかった場合に、その補填のために認められる仕組みであって、従業員の賠償だけで被害弁償がかなったのであれば、それでよいだろうという考え方です。

⑶ 最高裁判決ー従業員の求償権を認める

原告(従業員)から上告を受けた最高裁は、原審の判断を覆し、従業員から会社に対する求償権の行使を認めました。

最高裁は、先ほどのポイント③や④の考え方、つまり、会社も従業員の活動を通して利益を上げている以上、損害賠償というリスクについても公平に分担されるべきという考え方を重視したものといえます。

さらに、これに加えて、被害者に対し、会社が先に賠償した場合と、従業員が先に賠償した場合とで、会社の損害の負担について結果が変わることは相当でないという点も、最高裁の指摘するところです。

以上の要旨のもと、最高裁は今回の事件を原審に差し戻したのですが、差し戻された高裁では、今後、上記の判例(=逆求償が可能)を前提に、具体的に求償できる金額について審理されることになります。

これについては現在も審理中のようですので、高裁がどのような事情を、どのように評価し、求償額ひいては従業員と会社の負担割合を決めるのかについては、今後注目されるところです。

4 本判決から学ぶべきこと〜三者の視点から〜

以上、民法や判例の考え方についてご紹介してきましたが、ここからは、従業員・会社・被害者のそれぞれの視点から、本判例がどのような影響があり得るのか、そこから学ぶべきことを探ってみたいと思います。

⑴ 従業員の視点

ア 積極的な示談が可能

従業員側からすれば、会社へ求償できることを認めた判決は、それそのものが大きな意義をもちます。

仮に、会社への求償が認められないとなると、これをご覧になっている方であれば当然、「ああ、じゃあ会社が先に賠償してくれるまで待つか」という考えに至るかと思います。

しかし、事故によっては刑事事件として立件される場合もあります。その場合、直接の加害者である従業員にとっては、被害者側への被害弁償ができているかどうか、それを前提とする示談が成立しているかどうかが、自身の刑事処遇に直接の影響を与えるわけです。

このように、会社の対応を待っていてはいられないというケースも少なくありませんから、やはり本判決は大きな意義があるものと思います。

イ 注意!事故隠しはしないこと(=会社には必ず報告すること)

従業員としては、今回の判決をふまえ、「困ったときに会社に求償すればそれでいいか」という考えもあり得るところです。

しかし、会社に事故の発生を隠したり、会社を差し置いて勝手に示談を進めるようなことは無いように注意すべきかと思います。それが懲戒事由に繋がったり、求償権行使においても何らかのペナルティを受けるリスクがあるからです。

⑵ 会社の視点

会社側は、本判決によって、事業の中で発生した事故については、原則として責任を負わなければならなくなりました。

(ちなみに、使用者責任は、正規雇用のような雇用関係のある従業員のみが対象となるものではありません。大まかに言うと、業務遂行中に発生した事故・損害について、その業務を指揮監督していた使用者は、基本的に使用者責任を負う可能性があると考えておいた方がよいでしょう。)

そうすると、会社側は、できる限り広く広く 生じ得るリスクを想定した上で、場合によっては会社として任意保険に加入する等の予防策を検討するのがよいかと思います。

なお、本件判例の事案は、会社側が任意保険に加入していなかった事案でした。

⑶ 被害者の視点

また、被害者側としても、本判決によって、従業員・会社のどちらと損害賠償・示談するか、より選択しやすくなったのかなと思います。最終的には一方が他方に求償して、公平な責任負担が行われるわけですから、従業員・会社のどちらを選んで交渉しても結果は同じということになりました。シンプルに、好きな方(たとえば対応する保険会社の雰囲気等)を選べばよいということです。

5 おわりに

以上、最新判例をもとに、求償の考え方や、従業員・会社それぞれの立場から読み取れることをご説明いたしました。

弁護士紹介

井上瑛子 弁護士

おくだ総合法律事務所

兵庫県立神戸高等学校卒

九州大学法学部卒

九州大学法科大学院修了

福岡県弁護士会所属